山西煤化所提出基于機(jī)器學(xué)習(xí)的電解液還原電位預(yù)測新方法

就像人體需要穩(wěn)定的血液環(huán)境,電解液的穩(wěn)定性對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能器件的正常運(yùn)行至關(guān)重要。然而,炭材料負(fù)極表面微量的金屬雜質(zhì)原子和空位等缺陷就像一個(gè)個(gè)“活躍分子”,導(dǎo)致電解液在工作電壓區(qū)間內(nèi)發(fā)生不可逆的還原分解反應(yīng),嚴(yán)重縮短了器件的循環(huán)壽命。但由于炭材料內(nèi)部的金屬雜質(zhì)原子多以痕量存在,用傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)方法對(duì)電解液溶劑的實(shí)際還原電位進(jìn)行表征非常困難。

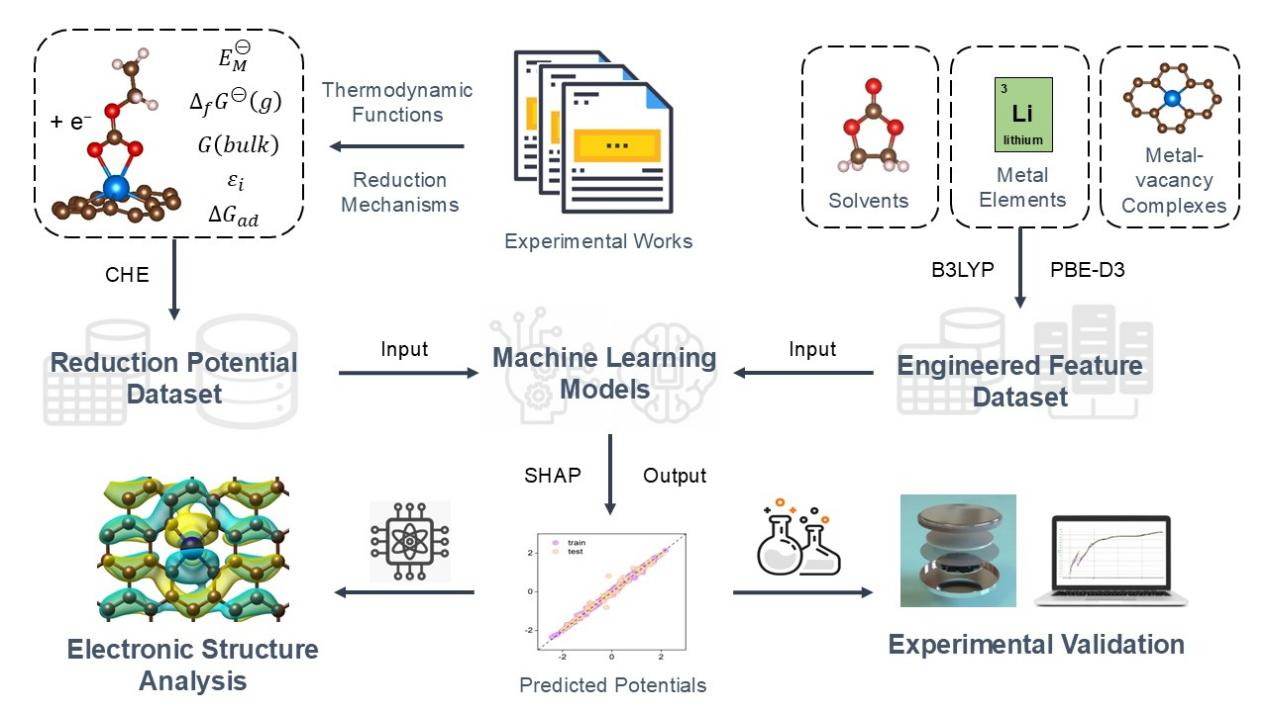

近日,中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所709團(tuán)隊(duì)在電化學(xué)反應(yīng)電位預(yù)測領(lǐng)域取得進(jìn)展,以《Predicting practical reduction potential of electrolyte solvents via computational hydrogen electrode and interpretable machine-learning models》為題發(fā)表在Springer Nature旗下npj Computational Materials期刊上。該論文創(chuàng)新性地將計(jì)算氫電極(CHE)模型和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的科研范式相結(jié)合,建立了預(yù)測電解液溶劑還原電位的新方法。

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的電解液還原分解電位預(yù)測

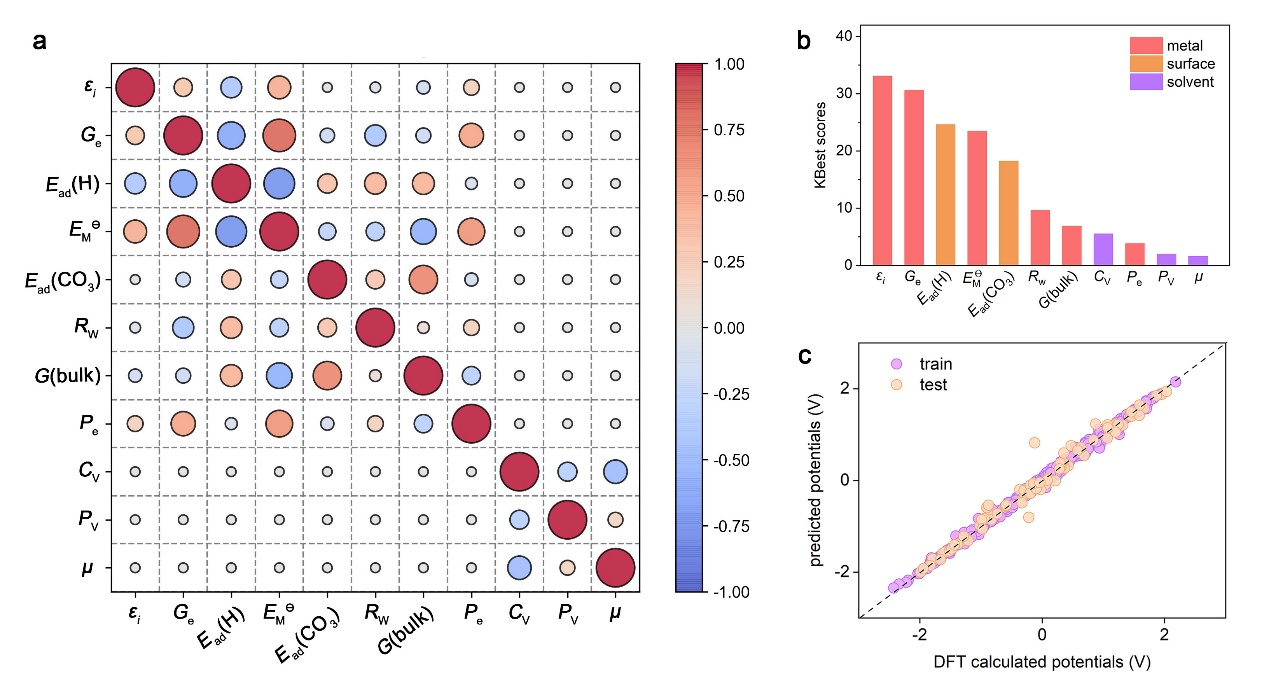

研究團(tuán)隊(duì)采用前期開發(fā)的推廣CHE模型計(jì)算電解液還原分解電位,利用得到的12種常見電解液溶劑在32種金屬雜質(zhì)原子和空位表面的384個(gè)還原電位數(shù)據(jù)構(gòu)建反應(yīng)電位數(shù)據(jù)庫。隨后通過特征工程保留了11個(gè)最佳特征,以還原電位數(shù)據(jù)庫劃分為訓(xùn)練集和測試集,將隨機(jī)森林、支持向量機(jī)、梯度提升、XGboost等機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行模型訓(xùn)練和參數(shù)優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)基于XGboost算法的機(jī)器學(xué)習(xí)模型具有最高的預(yù)測精度和最低的過擬合程度。進(jìn)而采用SHAP算法對(duì)模型進(jìn)行可解釋性分析,發(fā)現(xiàn)電解液溶劑的熱容、蒸氣壓和偶極矩等性質(zhì)對(duì)還原電位有較大影響。

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的電解液溶劑還原電位預(yù)測工作流示意圖

特征工程和機(jī)器學(xué)習(xí)回歸模型訓(xùn)練結(jié)果

實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與計(jì)算解析

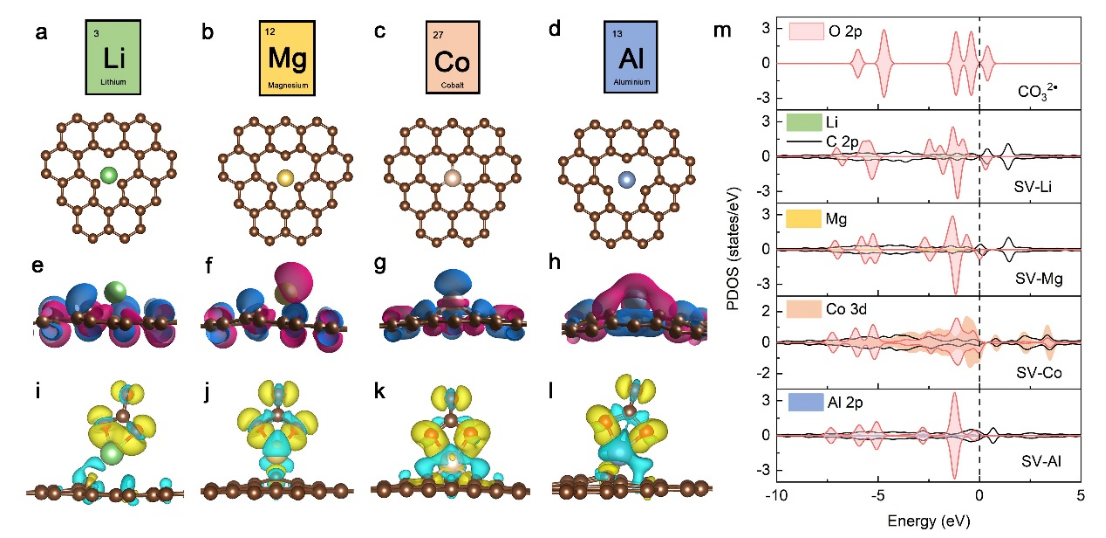

在優(yōu)化篩選機(jī)器學(xué)習(xí)模型的基礎(chǔ)上,采用訓(xùn)練集和測試集以外的6種電解液溶劑作為驗(yàn)證集,實(shí)際測量了其在含鋰和鈉離子的炭材料負(fù)極中的還原電位。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明機(jī)器學(xué)習(xí)模型具有很好的泛化能力,驗(yàn)證集中電解液溶劑的還原電位與其遵循同樣的相關(guān)性規(guī)律。同時(shí)采用第一性原理計(jì)算探討溶劑還原電位差異,發(fā)現(xiàn)由于金屬原子的電子結(jié)構(gòu)差異,電解液溶劑還原反應(yīng)中間體可與其產(chǎn)生不同類型的相互作用,影響了還原反應(yīng)自由能,從而導(dǎo)致溶劑還原電位的差異。

溶劑還原反應(yīng)中間體與炭材料表面相互作用的電子結(jié)構(gòu)分析

通過以上過程,本文借助數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的科研范式,建立了電化學(xué)儲(chǔ)能體系中電解液溶劑還原電位預(yù)測的機(jī)器學(xué)習(xí)工作流,為高性能電化學(xué)儲(chǔ)能器件和新型電解液設(shè)計(jì)提供了理論指導(dǎo)。

(709課題組)

附件下載: